Zunächst die harten Fakten:

Ich habe schwere Depressionen. Erstmals diagnostiziert im Herbst 2007, dann in Episoden alle paar Jahre. Seit 2018 ist es nochmal schwieriger geworden: Derzeit beeinträchtigt mich die Erkrankung während eines Großteils meiner Zeit. Wie es weitergeht, weiß ich nicht.

Hinter diesen knappen Sätzen stehen natürlich viele Geschichten: Eine lange Krankengeschichte, ja, aber auch Geschichten des Lernens über mich selbst, von kreativen Phasen, die sich immer an meine Tiefs anschlossen, vom Wissen um Grenzen und menschliche Zusammenhänge, von Rhythmen, Mut und Mutlosigkeit. Und von einer Frage, die banaler nicht sein könnte: Wem erzähle ich davon?

Ich schäme mich nicht für meine Krankheit.

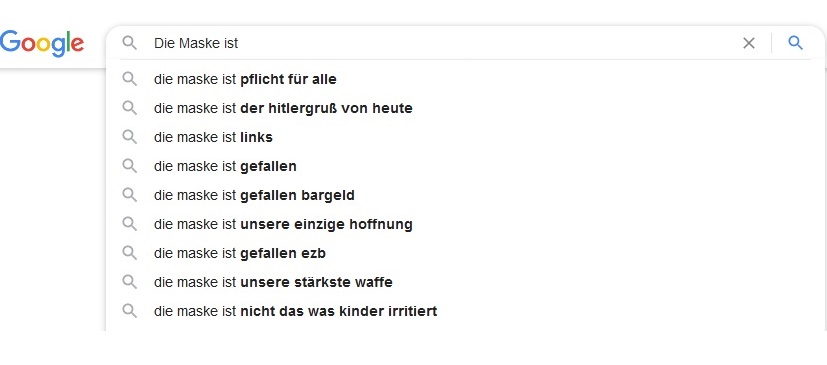

Äußerlich war ich in dieser Frage immer sehr klar: Ich schäme mich nicht für meine Krankheit. Aber sie definiert mich nicht. Deshalb möchte ich mich online nicht über sie äußern. Mein Alptraum: Dass man irgendwann „Solveig Hoffmann“ googlet und „Depression“ vorgeschlagen bekommt.

Dass unterschwellig natürlich noch eine Menge anderer Gedanken mitschwangen – heute sehe ich das weitaus deutlicher, als während der ersten 11 Jahre meiner Krankengeschichte. Die erklärenden Sätze: „aber ich komme gut aus dem Bett“, „ich bin trotzdem ganz lustig“, „die Medikamente verändern meine Persönlichkeit nicht“. Die ewige, leidige Frage, ob man beruflichen Kontakten von seiner Krankheit erzählen soll. NEIN, schrien die einen, das sei eine ganz schlechte Idee. Aber wenn du ihnen vertraust, argumentierten die anderen, dann sei die Vertrauenbasis dadurch noch größer. Beides habe ich erlebt: Klare, persönliche Absprachen, aber auch den Verlust eines Auftrags, nachdem ich meine Diagnose benannt hatte. Diskriminierung war es, eine Diskriminierte war ich. Muss man auch erstmal schlucken.

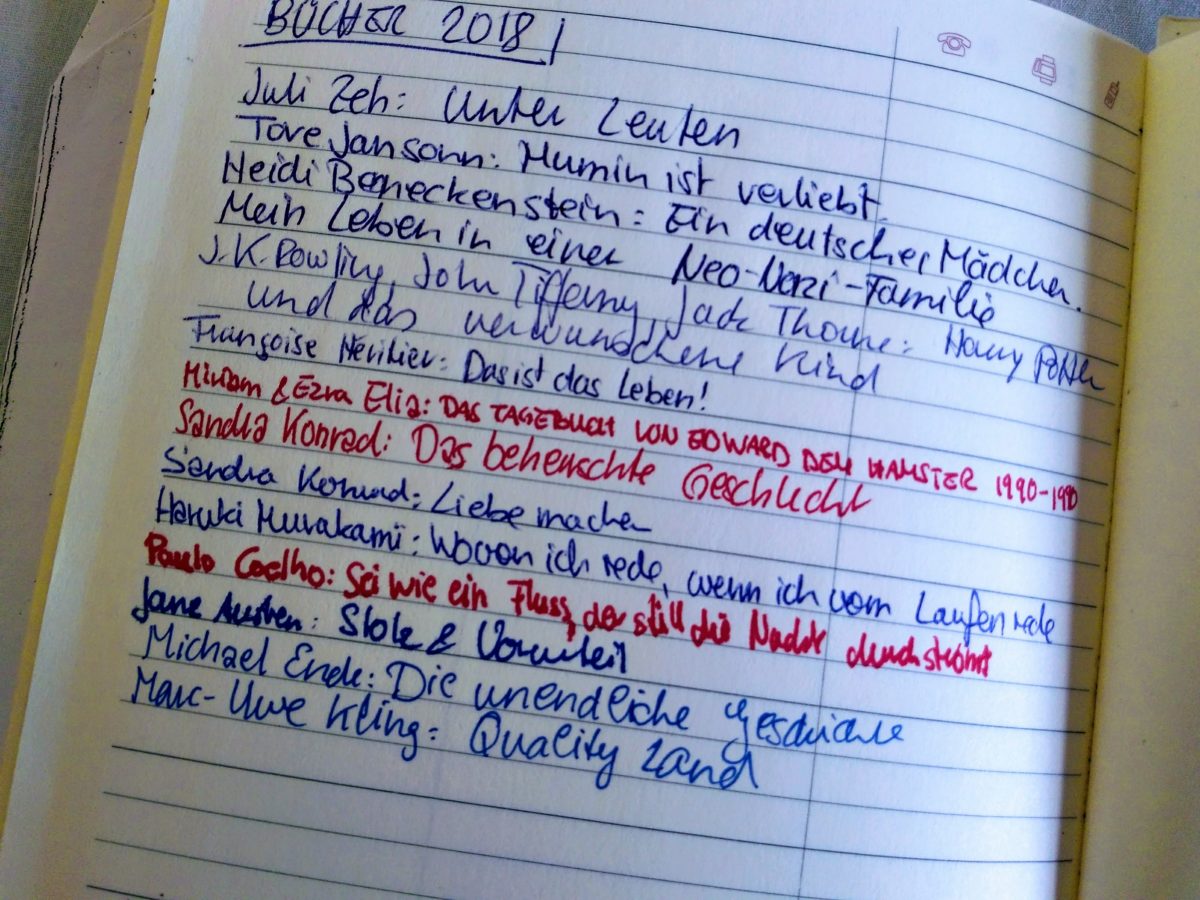

Aber ich war stark, dachte ich. Und die Depression nur ein Teil meines Lebens. Wer mich näher kannte, der wusste bescheid. Die anderen nicht. Dann kam 2018.

Dann kam 2018.

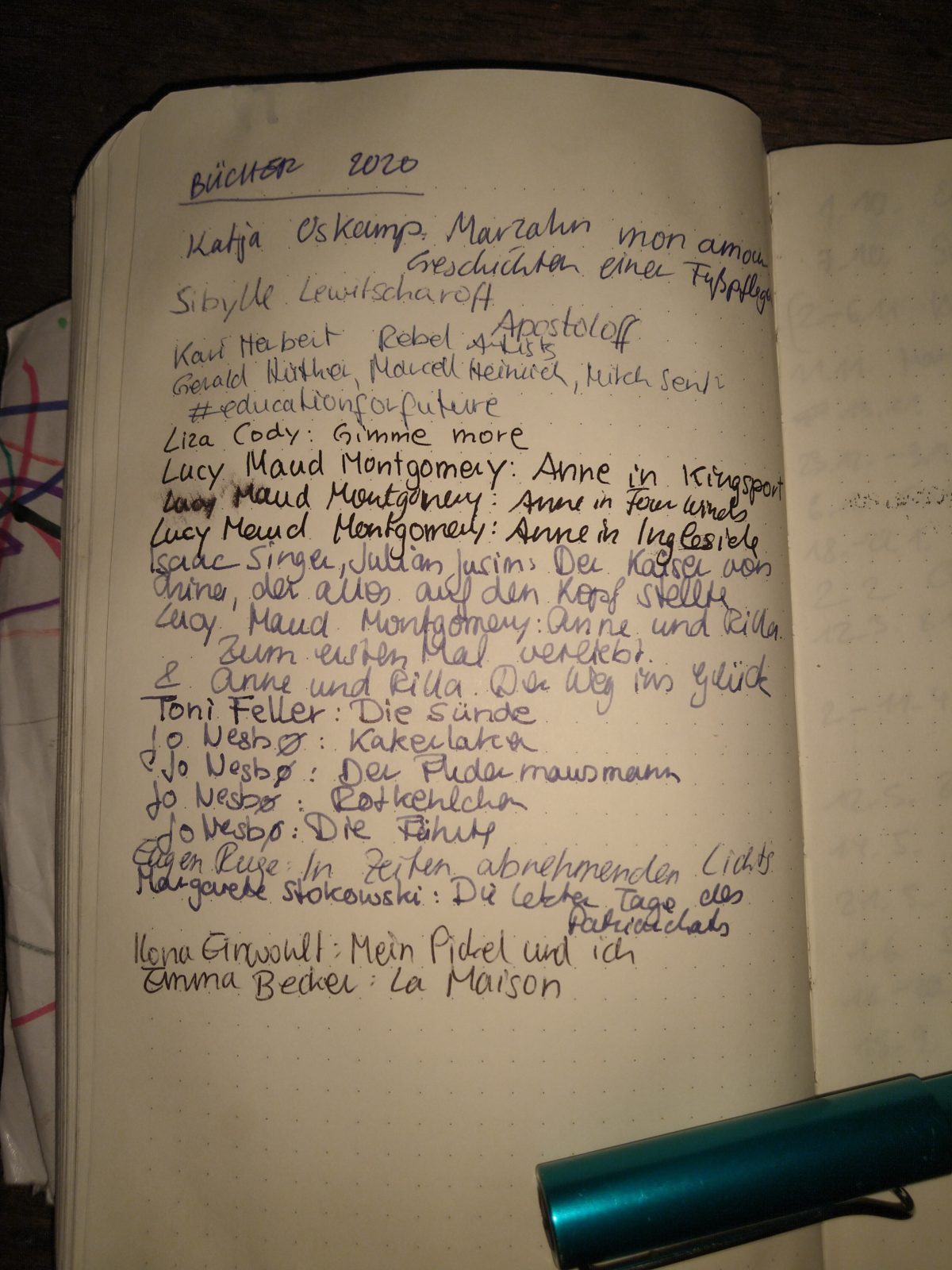

Nach Monaten des Projekte Absagens, durch den Wald Laufens, Medikamente Schluckens kapitulierte ich und ging akut depressiv ins Krankenhaus. Ich sollte lange dort bleiben. Mein Gesundheitszustand schwankte so stark, dass ich nicht entlassen werden konnte. Und in dieser Kraftprobe löste sich die Regel „keine Depression im Internet“ irgendwie in Luft auf. Erst in diesem Artikel hier auf dem Blog, dann in meinem Kranichprojekt auf Instagram: Wenn ich nicht weiter wusste, faltete ich Kraniche und hängte sie in die Bäume. Fotos davon stellte ich unter #kranichcontent auf Instagram. Es wurden viele Fotos und noch viel mehr Kraniche. Und das Projekt und die Rückmeldungen darauf gaben mir viel Kraft.

Was hatte mich bewogen, meine Regel zu kippen? Als erstes natürlich der support, den ich ab sofort im Internet erfuhr. Mein Instagram-Account liegt in einer äußerst wertschätzenden, bestärkenden Blase. Als zweites die bittere Erkenntnis, dass mich meine Krankheit eben sehr wohl definiert. Natürlich habe ich noch 1000 andere Dinge zu bieten, aber nichtsdestotrotz ist die Depression etwas, was die Leute von mir wissen müssen, wenn sie mich verstehen wollen. Und drittens, und das habe ich erst im Tun begriffen, ist der einzige Grund, sich nicht öffentlich zu seiner Krankheit zu äußern, die Angst vor Diskriminierung.

Es gibt überhaupt keinen Grund, etwas so Wichtiges von mir zu verschweigen.

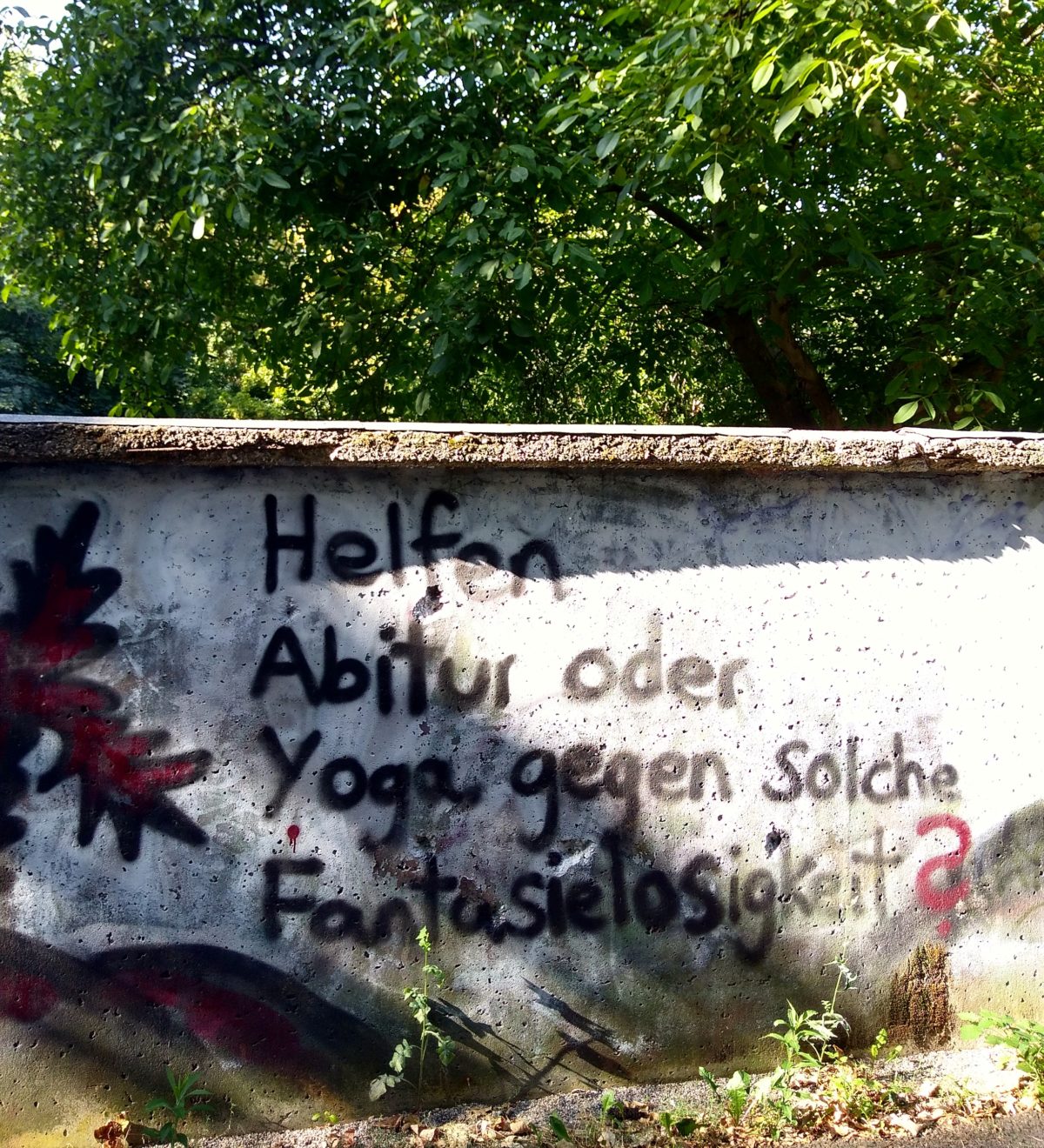

Das wollte ich lange nicht einsehen, aber es ist wahr. Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, etwas so Wichtiges von sich zu verschweigen, es sei denn, man erwartet Nachteile, abfällige Bemerkungen oder Schlimmeres. Diese Angst sitzt tief: Schon allein die Tatsache, dass ich inzwischen auch sehr persönlich über mich schreibe, aktiviert regelmäßig meine unbarmherzige innere Kritikerin: Das ist eine Nabelschau, peinlich, zuviel… Ist es nicht. Was ich von mir erzähle, entscheide ich, und wenn es für mich stimmt, dann stimmt es. Meine Depression gehört mir, deshalb darf ich sie teilen, mit wem immer ich will.

Ich bin keine Heldin. Aber in den letzten Jahren habe ich gelitten. Sehr. Genug um mir zu wünschen, dass mir die Meinung potentiell Diskriminierender egal ist. Ich bin ich, mit Depression, take it or leave it.

Deswegen habe ich früher im Internet nicht über meine Krankheit gesprochen; jetzt aber umso mehr.