Triggerwarnung: Suizid

Die Menschen wissen über Chamäleons bescheid: Das sind die, die die Farbe wechseln. Die man deshalb nicht sehen kann. Die sich verstecken, obwohl sie direkt vor dir stehen.

Ich will über meine Cousine schreiben. Über die auch viele Menschen bescheid wussten, obwohl sie sie wahrscheinlich nicht sehen konnten. Jeder Versuch, von ihr zu erzählen, fühlt sich an, als versuchte ich etwas festzuhalten, was nicht festgehalten werden will. Als würde ich ihr Gewalt antun, mit den Begriffen, mit denen sie im Laufe ihres Lebens beschrieben wurde: Heimkind, Adoptivkind, Pferdemädchen. Brandstifterin. Sehr dick, sehr dünn, sehr krank.

Und so, wie sich das Leben meiner Cousine schwer greifen lässt, so gilt dasselbe auch für ihren Tod: Sie hat sich am 29. Februar das Leben genommen, am unwahrscheinlichsten Tag überhaupt; ein Todesdatum, das in den meisten Jahren einfach vom Kalender geschluckt werden wird. Und seither gehe ich umher und will nicht, dass es und sie und ihre Geschichte einfach geschluckt werden. Daher dieser Text.

Meine Cousine war, soviel kann ich hier wohl schreiben, schwerst traumatisiert. Bevor mein Onkel und meine Tante sie adoptierten, hing ihr Leben mehr als einmal am seidenen Faden. Alkohol. Gewalt. Vernachlässigung. An ihrer Geschichte habe ich eine vage Vorstellung bekommen, was Eltern ihrem Kind alles antun können, sogar schon bevor es auf die Welt kommt. Als Kindergartenkind kam sie in unsere Familie, meine zweite Cousine. Wir beide hatten eine wichtige Gemeinsamkeit: Wir liebten Pferde. Und dass sie beim Spielen manchmal einfach weglief und nicht zu finden war, das war eben so. Die CDs, die sie mir mit 16 klaute und die mein Onkel mir später wieder brachte – das war eben so. Die immer neuen und immer ernsteren Katastrophen, von denen sie scheinbar permanent umgeben war – das war eben so.

Natürlich war es nicht einfach „eben so“. Natürlich suchten ihre Eltern Wege, ihr Leben und das Mit-ihr-Leben aufzufangen. Nach und nach unterstützt von einer wachsenden Zahl von Fachleuten, verwoben durch teils unsinnige oder zumindest schwer erklärbare gesetzliche Bestimmungen, mal sehr, mal wenig kompetent, integer, engagiert.

Und Fachleute bringen neue Labels mit sich: Essstörung. Borderline. Suizidgefährung. Und und und. Trotzdem fing sie irgendwann an, Brände zu legen, wurde verurteilt, kam in die forensische Psychiatrie, und wenn es einen Ort gibt, an dem sie alles mit dir machen können – nun ja.

Ich könnte noch viele Horrorgeschichten schreiben, von Suizidversuchen und Fixierungen und gegessenen Kuchengabeln, aber eigentlich geht es mir darum nicht. In all den Jahren, in denen sich die Akten über meine Cousine auftürmten, sie mit gigantischen Medikamenten-Dosierungen ruhig gestellt wurde und sie das „wirkliche“ Leben weitgehend verpasste, waren wir schon längst auseinandergedriftet – sie straffällig eingesperrt, ich im Studium und so frei wie noch nie. Ich nahm Anteil, ja, aber mehr auch nicht. Auch nicht, als sich eben doch wieder kleine Gemeinsamkeiten einschlichen: Ein Medikament, das wir beide nahmen. Der Kontakt zu Psychiater_innen und Therapeut_innen. Die Erfahrung, mit Menschen zu sprechen, die so kaputt sind, dass sie einen nur runterziehen können. Eine Kategorie, zu der ich meine Cousine übrigens interessanterweise nie gezählt habe.

Fühlte ich mich ihr deshalb besonders verbunden? Vielleicht ein wenig. Aber lieber zog ich mich darauf zurück, Expertin zu sein und nicht Betroffene. Das fühlte sich sicher an. Wahrscheinlich braucht es einfach gewisse Strategien um sich abzugrenzen, wenn ein Familienmitglied so unberechenbar ist, so verletzt.

Die ganze Zeit über gehörte sie trotzdem zur Familie. Ohne etwas zu beschönigen. Mit viel Abstand: räumlich, sozial, emotional.

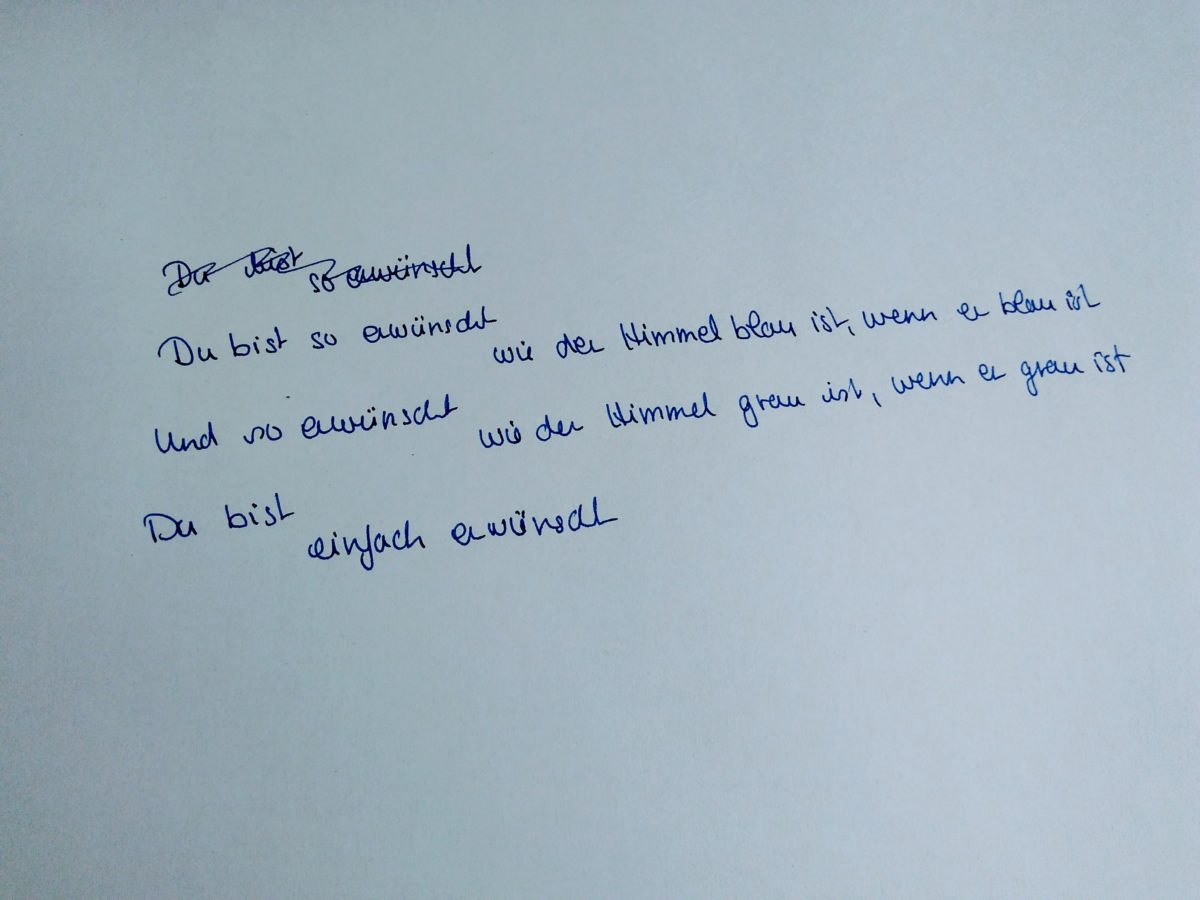

Und das ist es, was ich so gern festhalten will, was ich von meiner Cousine gelernt habe und mal besser, mal schlechter spüren kann: Menschen können jede Norm sprengen und dennoch dazugehören. Sogar wenn sie dich beklauen, dir weh tun oder vergessen, wer du bist – sie dürfen da sein. Die Existenzberechtigung, das Ticket in die Welt hängt nicht an erwünschtem Verhalten.

Das ist so, und die große Tragik besteht darin, dass wir Menschen das einfach nicht glauben können. Dass wir einen zutiefst verletzten Menschen nicht einfach so wie er oder sie ist da sein lassen können. Uns selbst in unserem Unvermögen diesen Menschen zu ändern nicht annehmen können. Denke ich, schreibe ich und bin auch nicht sicher, ob ich all das wirklich akzeptieren kann. Und akzeptieren will.

Meine Cousine jedenfalls hat sicherlich nie verstanden, wie erwünscht sie war. Sie hat ihre Umgebung in jeder Situation genau beobachtet, kleinste Nuancen im Verhalten der Menschen um sie herum bemerkt und ihnen dann gegeben, was sie an Erwartungen identifiziert hatte. Der auf Essstörungen spezialisierten Therapeutin gab sie die Essstörung. Und mir, der Cousine, eben einen direkten, etwas schnodderigen Humor. Sie hatte Witz und viel Zärtlichkeit für alle Tiere. Meinen Sohn hat sie ohne viel Federlesens auf einen Esel gesetzt. Und ich hoffe, dass sie in diesem Moment wirklich so fröhlich war, wie sie aussah. Sicher bin ich mir nicht. Denn der nächste Abgrund schien immer bereits zu warten.

Inzwischen ist sie seit mehreren Monaten tot. Alle waren schockiert, nun ist Ruhe eingekehrt. Und doch hätten wir uns wahrscheinlich gewünscht, sie wenigstens einmal richtig sehen zu können. Verstehen zu können. Sie halten zu können.

Denn die Sache mit den Chamäleons ist die: Auch wenn sie permanent die Farbe wechseln – ihre Form bleibt trotzdem gleich. Wir können sie bloß nicht sehen.